|

|

|

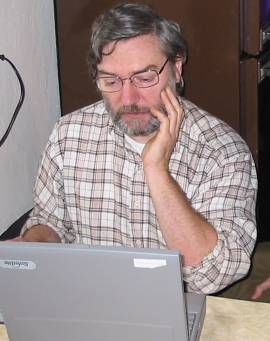

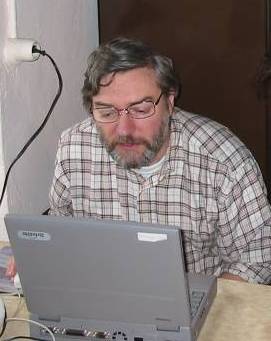

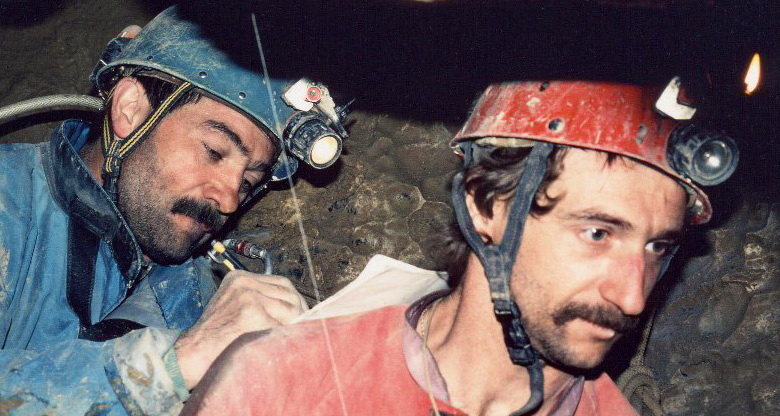

Facile à dire! Heureusement (ou malheureusement ?) le collectif Nébélé compta très tôt dans ses rangs des individus qui pratiquaient et défendaient ce style de topographie. Leur point de vue fut testé, et finalement adopté malgré quelques réticences au début, dues principalement à une mise en oeuvre rigoureuse, et à un dessin paraissant complexe et long à réaliser. Tout le monde pratique maintenant la même topographie : celle qui a été définie par le collectif. La tâche des topographes n'est pas toujours aisée, et les principales difficultés tiennent certainement dans ces deux mots : complète et à jour. En effet, une topo complète suppose que rien ne soit délaissé : ni les courtes galeries sans suite au sommet d'escalades infernales, ni les boyaux prometteurs devenant finalement abrasifs ou boueux et bien évidemment bouchés, ni les méandres infâmes devenus inutiles depuis qu'une galerie spacieuse mène au même endroit. Tous ces lieux là, on n'y revient pas. Le mieux est donc de les topographier quand on les découvre. Dans le cas contraire, on y reviendra, habilement motivés par quelque topographe chef... En d'autres termes, chacun topographie sa première. Une topo à jour suppose que les personnes vouées au dessin et au report concourent à fournir sans trop de retard les planches topographiques nouvelles ou modifiées. Ceci demande souvent aux dessinateurs de "revoir leur copie" en redessinant proprement ce qu'ils ont laborieusement codifié sous terre, avant de l'envoyer à l'homme du report, lequel armé d'ordinateur, logiciels, souris, imprimantes et autres gamineries, se chargera de produire le plan définitif. |

|

|

|

|

L'informatique. Tiens, la voilà, cette incontournable. Elle s'est imposée à nous comme un outil. Pas de logiciel révolutionnaire, mais un programme de calcul exploitant les fonctionnalités d'un tableur qu'il pilote au moyen de "macros", et un programme de dessin vectoriel vraiment pas cher mais permettant de réaliser l'intégralité du report. Fini calques, rotrings, papier millimétré et rapporteur. Le programme de calcul peut gérer des cavités étendues (Nébélé développe 18 km); il mémorise toute l'arborescence du cheminement topographique, gère plusieurs références magnétiques permettant le calcul de la déclinaison à toute date, prend en compte trois types de levé (décamètre, topofil, plongée), calcule les coordonnées des stations, imprime les séances topo, l'agencement des chemins topographiques entre eux, leurs noms, leurs longueurs, crée des fichiers texte qui peuvent être repris par le programme de dessin pour tracer directement la polygonale. C'est tout, ça suffit, c'est un outil.

|

Un mot enfin des départs inexplorés. Ils sont bien sûr détaillés sur la topographie, et signalés au moyen du point d'interrogation consacré. Mais nous leur affectons une adresse, un nom codé unique du genre "FAS.19" porté sur la topographie. Ce code renvoie à un tableau hors topographie où sont consignées toutes les observations relatives aux possibilités de continuation, nom des observateurs, date, etc. Plus tard, certains de ces renseignements pourraient être précieux. Lorsqu'un tel passage est exploré (et topographié, cela va de soi), le point d'interrogation est supprimé, et son adresse disparaît de la topo. Cela permet de répondre en permanence à la question : "qu'est-ce qu'il reste à faire dans ce trou ?"

La conception topographique du collectif Nébélé est ainsi. C'est un choix, bon ou mauvais, qui a été fait par les participants. L'essentiel est probablement de s'y tenir...